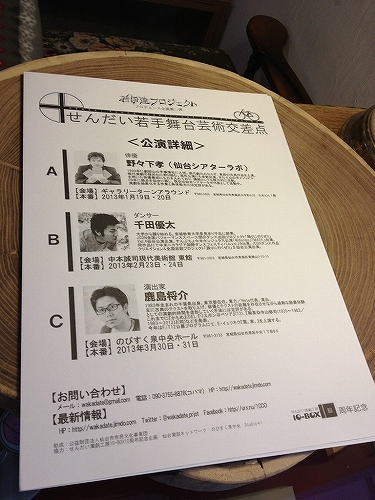

年末から年始にかけての展示のお知らせです。

********************************

********************************

大槻 英世 個展

「ジャスと千年〜Stars down there」

■日時:

2012年12月28日(金)〜2013年1月9日(水)

11時〜20時、日曜11時〜18時 入場無料

■休廊:

月曜日及び12/30〜1/3

■

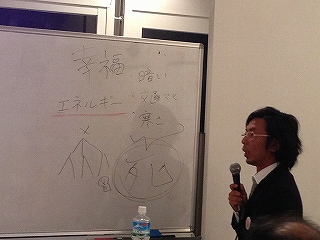

トークイベント:「閖上とか絵とか星とかの話」

大槻英世&工藤博康(寺子屋閖上塾長)

12/28(金)19時〜20時

トークイベント入場料500円(1ドリンク付)

*トーク終了後「忘年会」開催。

イマムラジントニックマジックショーもあります!

■会場:

ギャラリーターンアラウンド(青葉区大手町6-22久光ビル1F)

■プロフィール:大槻 英世 / Hideyo Ohtsuki

1975年、宮城県生まれ。東京造形大学美術学科卒業。第17回ホルベインスカラシップ奨学者。主な展覧会に2012年「第八回造形現代芸術家展」横山記念マンズー美術館(東京)、2011年「Behind the mask〜ゆりあげの女」ZENSHI(東京)、2010 年「Against the day」LOOP HOLE(東京)、「Zona Maco」Centro Banamex(メキシコ)、2009年「Night for Day」/名古屋造形大学U8projects(名古屋)など。

絵画をこじらせた男

カイガーマスクとして一世を風靡した大槻英世が、試合中に突如マスクを脱ぎ捨てたのは記憶に新しい。東北支援を謳った巡業を断った後のことだ。トペ・スイシーダを何度も繰り出していた。孤児院にランドセルは贈らないが、福祉チャリティー展には毎年参加する男だった。そんな紆余曲折を経て、近年の大槻は自らの絵画をさらにこじらせている。マスキングにこだわるのも、元マスクマンとしての矜持なのだろう。その戦いの先に勝利があるのかは分からないが、人はえてしてそういう姿に魅了されてしまう。

(石崎尚/愛知県美術館学芸員)

●大槻英世さんの絵画―「ゆりあげの女」―

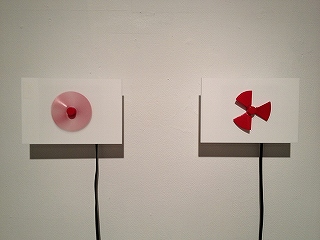

大槻英世さんの作品は、画面のなかにある直線や曲線が明確に描かれているハードエッジな平面的絵画作品です。

一見すると画面にマスキングテープを貼っているように見えますが、それは描かれています。貼っているとしか思えないのですが、実際はそれは絵具であり、マスキングテープが絵具によって描かれているのです。

近年は曲線を多用した作品や、薄い絵具の皮膜が矩形のキャンバスの周縁からまさに薄皮がはみ出しているような作品も描かれています。画面の「地」となる部分は平坦に見えますが、何層にも塗り重ねられているので不思議な奥行きが感じられます。

作品によってはマスキングテープは画面の内部や外周において部分的に剥がれていますが、それはマスキングテープが剥がれているのではなく、絵具が剥がれているのです。マスキングテープは大槻作品のなかで重要なモチーフです。マスキングテープを使用することによってマスキングテープを描く、という制作過程の二重性は、フラットな絵画の平面性が実は絵の具という物質による三次元空間であり、さらに言えば絵具という物質(仮にどんなに薄く溶いた絵具であれ)によるレリーフでもある、という自明性を平面的な空間によって明示しています。

「ゆりあげの女」シリーズの連作において、大槻作品はさらに複雑な様相を呈します。実際に東日本大震災を経験した画家は、被災地の固有名をタイトルにした作品を2011年に発表しました。

作品の制作にはマスキングテープが使用されていると思われますが、複雑な色調と色価の赤や紫、青によって画面が覆われ、禁欲的に封印されていた筆によるストロークの痕跡が生々しく姿を現します。描かれていた風景やグリッドは対象物として知覚され、イメージとして喚起されるために塗り消され、消された痕跡がまた立ち現れ、さらに塗り、そして消されてゆきます。そういった対象物の不在そのものの痕跡が「ゆりあげの女」であり、この連作シリーズの得もいわれぬ不穏な剰余としての絵画なのです。

大槻さんが三歳の時、仙台で大きな地震が起き、母親の手にひかれて避難しました。たまたま作品の整理をしに帰郷したその翌日、2011年の地震が起こり、今度は大槻さんは母親の手をひいて避難しました。大槻さんを守った女性と大槻さんが守った女性。「ゆりあげの女」とは大槻さんの母親ではないか、という気もします。

今では震災をモチーフにした作品を多く観ますが、そのテーマの深刻さゆえに概して説明的であったり、情緒的であったりしてしまう作品が多いようにも思えます。「ゆりあげの女」は〈不在〉とその〈剰余〉をセンチメント=情緒に頼ることなく、震災の経験者が、絵画という物質性を伴う平面で格闘した記録であり、ドキュメントであるように思えます。

マスキングテープは消され、テーマやモチーフはそのあまりの過剰さゆえに〈不在〉であるように描かれ、消し去られた〈剰余〉が立ち現れますが、それはネガティブに明示される以外にない、という画家の諦念と覚悟が交差し、(作品によっては)その葛藤はふだん描かれることのないブラッシュストロークというかたちで〈不在〉の痕跡として画面全体を覆います。かすかに窺える幾何学的な直線は、対象物がなければ空間が立ち現れない、という画家自身の苛立ちにより、辛うじて現れているようにも見えます。

絵画という形式が特異な現実と対峙せざるを得ないとき、センチメントに頼ることなく、キャンバスや絵具という自然とおおよそかけ離れた人工的な物質によって表現されなければならない状況下で画家は何を描くのか?あるいは何を描かねばならないのか?

おそらく画家には自分のスタイルから逸脱してまで描くことはリスクを伴うため、主題としてそれを避け、手馴れている自身のスタイルで描くという選択肢もあったはずです。

「ゆりあげの女」シリーズはそのひとつの物質的な応答として、ネガティブなかたちでしか明示せざるを得ないがゆえにその特異性が際立っており、主題から逃げることなく平面作品として誠実に対応した稀有な絵画群だと言えます。

今村 仁(美術作家)

テキスト協力/石崎尚(愛知県美術館学芸員)

/今村仁(美術作家)

フライヤー作品撮影/椎木静寧

企画協力/TURNAROUND